スポーツカーだ。 〜ASTON MARTIN DB12 試乗〜

ASTON MARTINは、伝統と革新を突き進むブランドだ。

アストンマーティンという自動車ブランドの名を、誰もが一度は聞いたことがあると思う。自動車が好きだからという理由だけでなく、映画007の主人公が駆るマシン 「ボンドカー」であったことがこのブランドを一気に有名にしたというのもあると思う。

運よくアストンマーティンの試乗に招待していただいた。その様子を簡単にYouTubeにまとめたのでまた後で見てもらえたらうれしい。が、本当に話したいことはもっとややこしくてその話をYouTubeに収録しようとして3回撮って3回ボツにしている。乗ったのが3/8で、今これを書いているのが4/6、1ヶ月が経とうとしていて流石にもう頭の中をこの話題で占めているにも限界を感じて仕方がないので別の方法はないかと思って、書いてみることにする。

結論から言うと今回試乗させてもらった「ASTON MARTIN DB12」というこのクルマ、買った方がいいと思う。というのは紛れもないスポーツカーであり、世界的に見ても稀有なほどにピュアな「スポーツカー」だからだ。

ASTON MARTIN DB12 は、スポーツカーだ

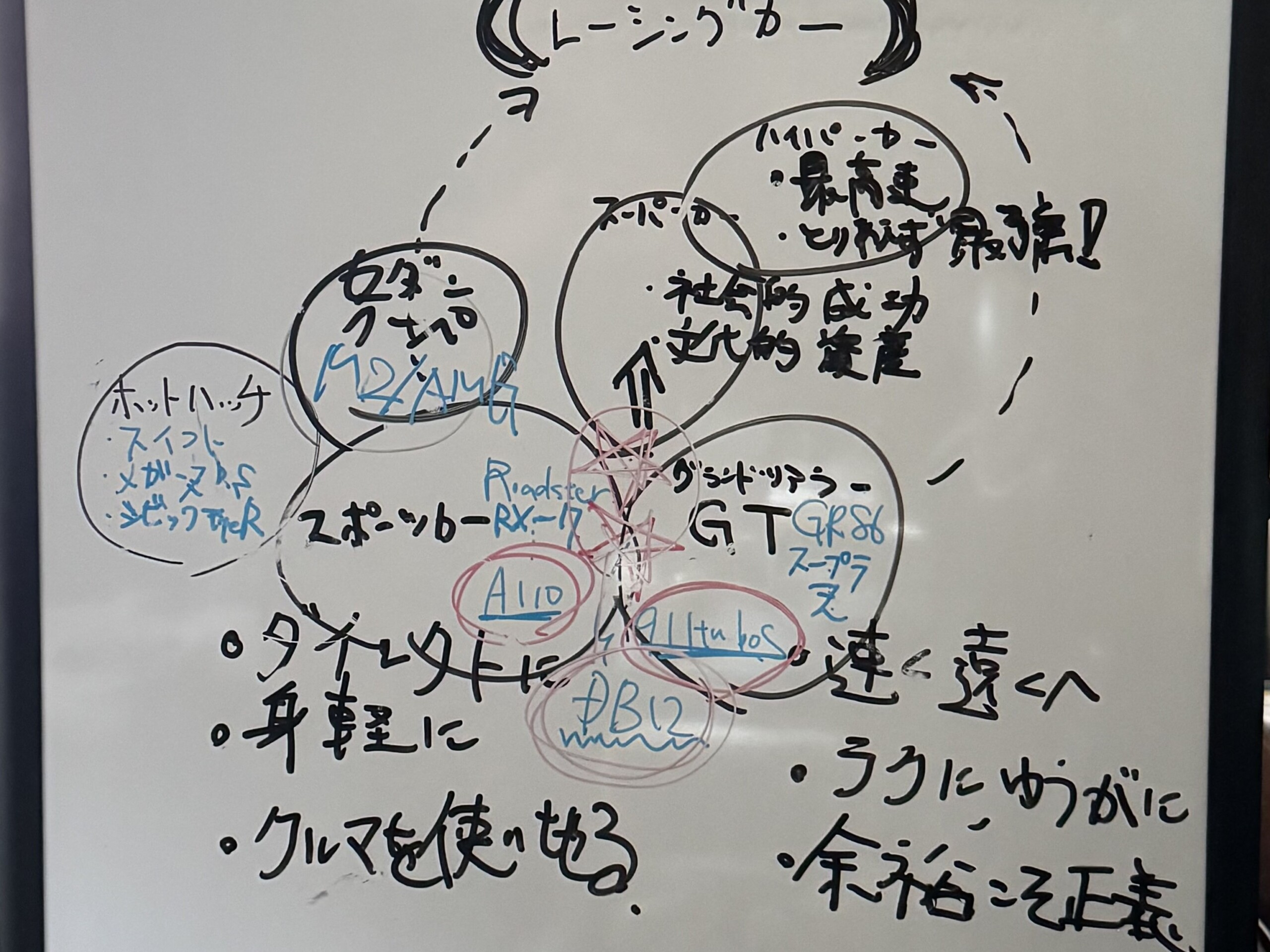

スポーツカーの定義とは??これを明文化したものはおそらく、ない。ないけれど、クルマを扱う人間の中では明確な線引きがある。 軽量・後輪駆動・運転者が車両を操る感覚がダイレクトであること(この点がやや抽象的になるが、物理的には前後重量配分が50:50で、そのホイールベースの真ん中にドライバーズシートを配置することで、運動中の車両のロール・ピッチ・ヨ・ー前後左右場合によっては上下の動きがタイヤの限界を問わず一貫していてコントロール性に優れていること)だ。こういった狭義のスポーツカーの話だけをしている分にはあまり困らないのだけれど、世の中一般には広義のスポーツカーという概念が存在する。この広義のスポーツカーにかなり多くのクルマが連想されることで、ぼくが伝えたいこのDB12の凄さがうまく伝わらないのが悔しくて、長くなるのは仕方ないと思い切ってここで書いてみることにする。

カッコイイクルマにも種類があって。

スポーツカーとは何か。ホンダのシビックタイプRやスイフトスポーツを楽しんでいる人たちにそれはスポーツカーじゃない、なんて言うとクレームが出そうな話なのだけれどむしろ逆で、スポーツカーは設計に恵まれているから運動性能が高い上にコントロール性もいいのは当然なのであって、シビックやスイフト海外ならメガーヌRSやABARTH595なんかは、フツーのクルマに強烈なエンジンやとんでもない技術を詰め込んで見た目を裏腹にスポーツカーを千切る、捻る、といったところに美学がある。あのカテゴリーはあえてスポーツカーとは呼ばずに、「ホットハッチ」というかなり歴史の深い文化を持つ名前があるので、そう呼んであげたい。

同じような話で「GT」というのがある「グランド・ツアラー」だ。雑にいうと、地の果てまでぶっ飛んでいくパワフルな乗り物っていうイメージだ。これまたクレームが来そうだが、日本車だとGRスープラ、GT–R、海外勢だとメルセデスAMG GT や セダンクーペをベースとしたBMW M シリーズなんかはGT(いやMは結構絶妙なんだよな、、、BMWはうまい、、、)とか、マスタングなんかもGTかな。とにかく長距離をハイスピードで誰よりも速く遠くへぶっ飛んで行けるやつがえらい的な世界観だ。自ずとクルマの素性自体も、パワフルで大きなエンジン、それを受け止める頑丈な車体、連続高速走行にドライバーが疲れないための内装、それらを揃えるとなると自ずと「重く」なる。これが、スポーツカーとの決定的な違いである。たとえ格好が似ていたとしても、設計された意図が異なる以上、いいか悪いかではなく、「チガウ」ものなのだ。

「ASTON MARTIN DB12 はスポーツカーとGTを再定義する(その両方の資質を兼ね備えている)」とカタログの1行目に書いてある。本来、前述のようにそんなことは 矛盾する と言ってもいい。でも矛盾していなかった。ASTON MARTIN DB12 は紛れもなくスポーツカーだ。簡単に言うと(数字はぼくのカンだが)、

180km/h以下の速度域ではスポーツカーで、180km/h以上の速度域ではGTとしての性能を担保している。

と言うイメージだ。それを実現しているのが、愚直なまでの昔ながらのスポーツカー理論と、最新最先端の材料と、それを実行(量産)するだけの資金力だ。で、DB12関して言うと完全に お買い得 だと思っている。

DB12がお買い得?何を言ってるんだと思われると思う。4000万円ほどのクルマだ。だけど思い返してみれば、自動車を開発する過程で制作する 試作車 あれって、いくらかってその3倍くらいのお値段になることもザラだろう。しかも夢は詰まって入るけれどツギハギだしナンバーもつかない。ましてリッツカールトンのバレーサービスにキーを預けられるような日が来るのは何年先になることやら。話が飛躍していますねこう言うところなんですよ3回もボツにしているのは…

自社開発の新製品が正義ではない。 〜 真のチューナー 〜

あのV8エンジンも実はポイントが高い。ブレーキがブレンボなのも、ステアリングコラム周りがメルセデスなのも、トランスミッションがZFなのも。何が言いたいかと言うと「自社開発の新製品が正義ではない」というぼくの考え方的に好ましいという点と、昔ながらのブリティッシュ・ライトウエイト・スポーツってそういうモノだったはずだ。身近にあるやつを組み合わせせて、小さくて軽くて軽快なスポーツカーを嗜むというのが、本来の伝統的なクルマのエンスーの世界の一つだろう。それは乗馬と同列になるような貴族の遊びというか。

そして乗馬はコスト的にどうしても貴族の嗜みであり続けているのに対し、クルマはモノだから少しコスト的に楽なところがあって、庶民にもその遊びは手が届くもので、今に至ってるってことなんじゃないかなと思っている。1989年にユーノス・ロードスターが誕生して以来のスポーツカーブームも、そういった文化的背景がきちんと咀嚼されて新しく発展したからいまに至っていて、ポルシェケイマンやアルピーヌA110の登場に繋がっているんだと思っている。

アストンマーティンならV12だろ!!

アストンマーティンならV12だろ!!確かにそうかもしれない。後に続くヴァンキッシュ、ヴァンテージはV12気筒エンジンで登場してくる。エンジンが好きな人たちのロマンでいえば、いま買うことができるのであればV12エンジンを買うべきなのかもしれない。しかし一方で、DB12が メルセデスのV8をAMGと共同でチューン して搭載し、(繰り返しになるが)ブレーキもトランスミッションもステアリング周りも信頼できるサプライヤーに供給してもらって「設計上の理想を追求した一台」という意味では唯一無二に近いものがある。

実際、エンジンフリークではないぼくとしては、コンパクト?なV8をフロントミッドに搭載し、トランスアクスルでリア側にミッションを置いたパッケージングはまさにスポーツカーとしてのコーナーワークの軽快さと自由さを実現していると感じた。そして妥協のなさの極め付けという意味でもタイヤが良かった。設計上の諸元やドライバーの操作、路面時の状況、全てを担うのはタイヤ(とホイール)だ。スポーツカーとGTとを兼ねられるというのも、おそらく10年前には量産レベルでは考えられなかった強度と質量を誇るホイールと、ミシュラン共同開発の脅威的な技術力によるタイヤのグリップマネジメントが、ぼくが感じた感動を引き受けてくれていたのだと思う。

アストンマーティンの所有はゴールではなく「スタート」なのかもしれない。

試乗したあの日以来、ぼくは完全にアストンマーティンのファンになってしまっている。欲しい。そしてダメ押しみたいにハートを鷲掴みにされたのが、最後にいただいたパンフレットたちの存在であった。アストンマーティンを手に入れるということは、クルマを手に入れることではなくて、アストンマーティンと過ごす体験を手に入れるということっぽい。っぽい、というのは、まだぼくがそのアストンマーティンがくれた本に紹介されているような上質な食器や、絶景への旅や、超かっこいいジャケットや靴、そういったものを、つまり人間が繰り広げる文化的活動の極みみたいなものに触れる人生を買う、ということなのかもしれない。所有することがゴールなのではなく、そこは入り口 なのだという。

営業の方は「アストンマーティンは、本当にクルマが好きな人に選んでもらうブランドなんです。」と仰っていた。それはきっと真っ直ぐにその通りだ。だけど多分「その先」があって、本当のアストンマーティンのファンは、「その先」を含めてアストンマーティンを楽しんでいるんだと思う。そうだとしたら、クルマを通して得られる 人生の輝き みたいなものが4000万円に含まれていると思うと、ますます買える時に買っておいて損のない、いや、損とか得とかいう物差しで測ることのできない話なんだろうと思う。

一番伝えたい、一番余計な話。

最後に、余計な話をしたいのでしておくと、ASTON MARTIN DB12 は、「初代HONDA NSX と、最終型MADA RX-7 を融合して、現代向けに扱いやすくパワーを600馬力台にしました。」みたいなクルマでした。

いま、正直ポルシェですら悩んでいるように思う。718ケイマン/ボクスターは良いスポーツかーだ。だけどMRゆえにリアをスライドさせながら姿勢をコントロールするといういわゆる スポーツカーの醍醐味であるパワースライド走法 を積極的に使っていけるクルマではない。911シリーズも991よりもっと以前、964カレラ4が登場した1989年あたりから911もGTの役割を担わざるを得なくなった印象がある。奇しくも1989年はスポーツかーの火付け役、ユーノス・ロードスターが誕生したとしだ、後にケイマンのベースとなるボクスターが登場するわけで。

トヨタもここ10-15年の間急速に、社会的使命としてモータースポーツの火を絶やさぬため軽のGRコペン、GRヤリス、GR86、GRスープラとこれでもかと取り揃えているが、背負うものが大きいがゆえに、GR86さえスポーツカーになりきれずGTみを帯びているのが作り手の苦悩を感じざるを得ない(実際海外ではGT86と名乗っている)。もちろん、原稿なんて文句無しにいいクルマですけどね。速いし楽チンだし。けど、

「初代HONDA NSX と、最終型MADA RX-7 を融合して、現代向けに扱いやすくパワーを600馬力台にしました。」

このヒリヒリ感はいい。ただそれだけだ。スポーツカーにあるヒリヒリ。演出するとわざとらしいし本当にアブナイクルマは今時売れない。DB12に対する感動は、物理的に綺麗に動くっていう感動がそれに対応するんだろう。

ブランドとしての一貫性も魅力だ。

DB12の兄弟モデル?に、DBXっていうSUVもいる。SUVだけどF1のセーフティーカーをやっている。F1みたいなミスの許されない場所でへなちょこな走りなんて許されないだろうし、仕事で使うクルマとして認められている。この事実はきちんと認識するべきで、今のアストンマーティンはちゃんといいクルマと、ぼくらをゾクゾクさせるだけの地球上のいいものを見せてくれるだけの上流の知識を持っている。

そんな自動車メーカー、日本にあったかなと思うと、どうだろうかろうじてレクサスが頑張っているのだろうけれど、視線が顧客に向いていて、顧客の目線を外へ向けようとする感じはやっぱり弱いのかなと。(客側の興味関心行動力がそこにマッチしないというのもあるかもしれないけれどね。

まとめる。

- スポーツカーとGTの共存という矛盾を世界最高の材料を持って実現した唯一無二のクルマ

- それを手にした後も次から次へと楽しみを提案してくれる圧倒的なコンテンツ力

アストマーティンを買うという人生は、豊かだよ。そして、V8だからとある意味異端児であるDB12には、あれならではの魅力が凝縮されてると感たよ、と、

一人の自動車開発テストドライバーとして、思った話でした。

アストンマーマーティン名古屋 様

https://hakko-lr.com/astonmartin-nagoya/

貴重な体験をありがとうございました。試乗会の様子は下記YouTubeからどうぞ。

自動車開発テストドライバー 古賀章成

akinarikoga@meetthecars.com

kogatounten.com

この記事へのコメントはありません。